La société vue par le cinéma de genre

Le 06 juin 2020

Alors que le cinéma fantastique ou d’épouvante est souvent vu comme un genre inférieur, qui plaît à un certain public féru de sensations fortes mais pas forcément d’intrigues des plus intelligentes, les réalisations de ces dernières années ont donné tort à cette préconception hâtive. En effet, si une partie des œuvres récentes n’échappe pas à un certain formatage et manque d’originalité (la saga tirée de l’univers Conjuring - dont Annabelle et ses suites, et La Malédiction de la dame blanche - en est un exemple, exploitant le succès d’un film très réussi pour en tirer des peloches sans surprises produites à la chaîne avec un seul but en tête, non la créativité mais les dollars), d’autres sont le fruit d’une véritable réflexion artistique nourrie par une passion et la volonté de tenir un discours. À l’instar du réalisateur visionnaire George A. Romero qui, en 1978 avec Zombie, critiquait la tendance consumériste de l’American Way of Life, les films fantastiques et d’horreur - ou en tout cas les meilleurs d’entre eux - proposent un miroir, certes déformant, de la société.

Nous allons nous intéresser ici à quelques exemples de réalisations suivant cette tendance, sorties récemment et principalement issues de deux usines créatives ayant peu à peu gagné leurs galons. Il y a tout d’abord la maison de production Blumhouse, connue pour financer des films à petit budget rapportant ensuite de belles sommes tels que Paranormal Activity, qui a livré des œuvres appartenant aux deux catégories, bonnes comme formatées. L’autre acteur sur lequel nous allons nous pencher est A24, une maison de production indépendante fondée en 2012 et devenue un incontournable du cinéma de genre actuel.

Du côté de chez Blumhouse, les questions sociétales imprègnent les deux films réalisés par Jordan Peele, Get Out et Us. Le premier, qui marquait le début phénoménal de Peele derrière la caméra, avait fait sensation lors de sa sortie en 2017, notamment grâce à l’électrochoc provoqué par la représentation frontale de la condition des Afro-Américains, littéralement phagocytés et exploités jusqu’à un point innommable par les Blancs. Les violences policières à l’encontre des Noirs aux États-Unis, dont on voit de plus en plus d’exemples, lui donnent malheureusement raison. Si Us, sorti en 2019, présente le point commun avec Get Out de montrer de riches Blancs face à une classe moyenne noire, la ressemblance s’arrête là, le réalisateur délaissant le problème du racisme pour explorer la noirceur plus générale de la société. Le film raconte le combat des membres d’une famille confrontés à leurs doubles au comportement violent et bien décidés à les éliminer pour prendre leur place. Au cours du film, on découvre que l’invasion de doppelgängers touche l’Amérique entière, tombée dans l’anarchie.

Du côté de chez Blumhouse, les questions sociétales imprègnent les deux films réalisés par Jordan Peele, Get Out et Us. Le premier, qui marquait le début phénoménal de Peele derrière la caméra, avait fait sensation lors de sa sortie en 2017, notamment grâce à l’électrochoc provoqué par la représentation frontale de la condition des Afro-Américains, littéralement phagocytés et exploités jusqu’à un point innommable par les Blancs. Les violences policières à l’encontre des Noirs aux États-Unis, dont on voit de plus en plus d’exemples, lui donnent malheureusement raison. Si Us, sorti en 2019, présente le point commun avec Get Out de montrer de riches Blancs face à une classe moyenne noire, la ressemblance s’arrête là, le réalisateur délaissant le problème du racisme pour explorer la noirceur plus générale de la société. Le film raconte le combat des membres d’une famille confrontés à leurs doubles au comportement violent et bien décidés à les éliminer pour prendre leur place. Au cours du film, on découvre que l’invasion de doppelgängers touche l’Amérique entière, tombée dans l’anarchie.

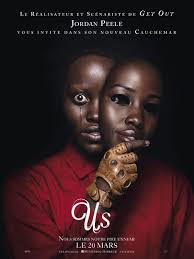

La notion de dualité est présente déjà sur l’affiche du film, qui montre l’arme de prédilection du double de l’héroïne, interprétée par Lupita Nyong’o : un immense ciseau. Cet outil est en effet composé de deux lames et de deux poignées (ressemblant étrangement à des visages sur l’affiche) indissociables car réunies en leur milieu, elles sont opposées mais se rejoignent toujours. C’est là l’essentiel du propos de Us. Si le personnage de Lupita Nyong’o ne porte qu’un gant, ce qui voudrait symboliser le fait qu’un seul des doubles - le gentil - serait digne d’être « protégé », le message de la réalisation semble plutôt être que ce même gentil double essaie de dissimuler sa ressemblance avec le maléfique. Les doppelgängers se prêtent certes à des actes sanglants, mais les «originaux» le font tout autant. Après tout, le film se nomme Us, nous, et non Them, eux. De plus, une autre affiche montre Nyong’o revêtue d’un masque de son propre visage, insistant sur le fait que son double n’est finalement pas une personnalité distincte, mais une partie d’elle-même. Avec cette histoire, Jordan Peele veut nous signifier que nous ne pouvons pas ignorer la partie sombre de notre personnalité collective ou rejeter la faute sur quelqu’un d’autre.

Hormis les questions raciales, d’autres œuvres s’intéressent à la dimension spirituelle et religieuse de la société pour en faire ressortir les travers. C’est le cas de The Witch, première réalisation acclamée de Robert Eggers sortie en 2015, qui expose le destin, en 1630, d’une famille expulsée de sa communauté puritaine pour des désaccords religieux. Forcée de vivre à l’orée d’une forêt, elle subit malheur après malheur, hypothétiquement causés par une sorcière. Doté d’une image magnifique, d’un décor rappelant les peurs enfantines liées aux contes (le réalisateur offre d’ailleurs quelques clins d’œil à ces récits qui ne cessent de fasciner), tourné dans un anglais archaïque et privilégiant une angoisse sourde et rampante à un déferlement d’actions sanguinolentes, The Witch est une merveille d’épouvante folklorique qui n’effraie pas à proprement parler, mais laisse profondément troublé par sa représentation du fanatisme religieux, qui entraîne les personnages dans la folie. Thomasin, l’adolescente de la famille, est accusée à plusieurs reprises d’être une sorcière sans réelle autre raison que celle d’être une jeune fille à une époque où le corps et le désir féminins (mais aussi celui qu’il inspire à la gent masculine, illustré par les regards appuyés que Caleb, le petit frère de Thomasin, porte sur elle) sont une source de terreur volontiers associée à la figure négative par excellence : le diable. Robert Eggers livre ainsi un film à la fois totalement plongé dans une atmosphère « d’époque » et pourtant tout à fait contemporain par son discours féministe, et cela quelques temps avant la mode de #witchesofinstagram et autres récupérations de la figure de la sorcière comme icône du mouvement.

En 2019, le jeune réalisateur a tenté de reproduire le même effet avec une recette similaire. The Lighthouse, filmé en noir et blanc dans un format carré, raconte la descente vers la folie de deux gardiens de phare incarnés par Willem Dafoe et Robert Pattinson : une réinterprétation, cette fois-ci non du folklore de Nouvelle-Angleterre, mais des mythes grecs de Protée et Prométhée, auxquels il injecte quelques influences lovecraftiennes. Le discours sur la société se fait également sous le prisme du genre, en disséquant l’autre face de la pièce: la masculinité, et surtout celle que l’on nomme la masculinité toxique. Le personnage de Dafoe tente d’assoir son autorité sur celui de Pattinson en lui faisant accomplir les tâches « féminines » comme le ménage, alors que lui est le gardien de la lumière du phare, et donc de la connaissance et de la supériorité. Ce n’est là qu’une des multiples interprétations qu’offre le film, toutefois moins réussi que son prédécesseur car manquant d’âme, perdue parmi les artifices stylistiques et la volonté de dérouter le spectateur.

D’autres réalisations récentes ont abordé le sujet des relations humaines dans ce qu’elles ont de plus vénéneux. Un an après s’être fait remarquer en 2018 par son premier film détonnant, Hérédité, Ari Aster revenait en force avec Midsommar, qui suit le voyage de Dani, de son copain Christian et d’un groupe d’amis en Suède, où ils prévoient d’assister à une cérémonie très spéciale ayant lieu tous les 90 ans. La vérité se révèle être plus sombre, car les jeunes gens se retrouvent piégés par une secte dont les rites païens sont des plus violents. Malgré les quelques séquences très gores qui la parsèment, l’œuvre se démarque surtout par son esthétique douce et colorée, son ambiance feutrée, la luminosité presque constante provoquée par le solstice d’été faisant figure d’anomalie dans un genre où les tueries se déroulent plus souvent de nuit. Et derrière ces meurtres, ce portrait de culte aux traditions sanglantes, se cache un commentaire sur les problèmes d’un couple dysfonctionnel, sur l’émancipation d’une femme face à un homme qui la tire vers le bas, ne lui fait miroiter que des choses négatives et ne lui permet pas d’avancer. Christian donne l’impression à Dani d’être un fardeau, alors que la secte l’accepte et la valorise. Ari Aster le dit lui-même, Midsommar est un « breakup movie », un film sur la rupture amoureuse.

D’autres réalisations récentes ont abordé le sujet des relations humaines dans ce qu’elles ont de plus vénéneux. Un an après s’être fait remarquer en 2018 par son premier film détonnant, Hérédité, Ari Aster revenait en force avec Midsommar, qui suit le voyage de Dani, de son copain Christian et d’un groupe d’amis en Suède, où ils prévoient d’assister à une cérémonie très spéciale ayant lieu tous les 90 ans. La vérité se révèle être plus sombre, car les jeunes gens se retrouvent piégés par une secte dont les rites païens sont des plus violents. Malgré les quelques séquences très gores qui la parsèment, l’œuvre se démarque surtout par son esthétique douce et colorée, son ambiance feutrée, la luminosité presque constante provoquée par le solstice d’été faisant figure d’anomalie dans un genre où les tueries se déroulent plus souvent de nuit. Et derrière ces meurtres, ce portrait de culte aux traditions sanglantes, se cache un commentaire sur les problèmes d’un couple dysfonctionnel, sur l’émancipation d’une femme face à un homme qui la tire vers le bas, ne lui fait miroiter que des choses négatives et ne lui permet pas d’avancer. Christian donne l’impression à Dani d’être un fardeau, alors que la secte l’accepte et la valorise. Ari Aster le dit lui-même, Midsommar est un « breakup movie », un film sur la rupture amoureuse.

Invisible Man de Leigh Whannell, datant de début 2020, traite lui aussi de rapports difficiles entre un homme et une femme. Il expose le douloureux parcours de Cecilia, qui, pour briser la relation abusive qu’elle entretient avec son riche compagnon, Adrian, s’enfuit au milieu de la nuit. Quelques jours plus tard, ce dernier commet un suicide, mais Cecilia sent toujours sa présence oppressante, à tel point qu’elle en vient à croire qu’Adrian est devenu invisible. Le réalisateur met alors en scène une femme hantée, non seulement par son agresseur mais aussi par son traumatisme, dont son entourage peine à saisir la profondeur et, en un sens, qu’il refuse de voir et qui devient alors tout autant invisible qu’Adrian. Le film aborde de manière intéressante la question du gaslighting, une technique de manipulation mentale qui consiste à déformer l’information dans le but de faire douter la victime (et les autres) de sa santé mentale. Car sa dimension horrifique/science-fictionnelle dissimule - ou du moins endort la conscience d’un spectateur moins attentif à l’aspect social de ce qu’il regarde - un vrai commentaire sur les manipulateurs au sein d’un couple, qui ne se rendent pas forcément invisibles, mais arrivent à renvoyer une image trompeuse d’eux-mêmes afin de décrédibiliser leur victime et de garder une emprise sur elle. Et aussi sur son entourage, qui peut aller jusqu’à se retourner contre elle, comme c’est le cas dans Invisible Man.

Invisible Man de Leigh Whannell, datant de début 2020, traite lui aussi de rapports difficiles entre un homme et une femme. Il expose le douloureux parcours de Cecilia, qui, pour briser la relation abusive qu’elle entretient avec son riche compagnon, Adrian, s’enfuit au milieu de la nuit. Quelques jours plus tard, ce dernier commet un suicide, mais Cecilia sent toujours sa présence oppressante, à tel point qu’elle en vient à croire qu’Adrian est devenu invisible. Le réalisateur met alors en scène une femme hantée, non seulement par son agresseur mais aussi par son traumatisme, dont son entourage peine à saisir la profondeur et, en un sens, qu’il refuse de voir et qui devient alors tout autant invisible qu’Adrian. Le film aborde de manière intéressante la question du gaslighting, une technique de manipulation mentale qui consiste à déformer l’information dans le but de faire douter la victime (et les autres) de sa santé mentale. Car sa dimension horrifique/science-fictionnelle dissimule - ou du moins endort la conscience d’un spectateur moins attentif à l’aspect social de ce qu’il regarde - un vrai commentaire sur les manipulateurs au sein d’un couple, qui ne se rendent pas forcément invisibles, mais arrivent à renvoyer une image trompeuse d’eux-mêmes afin de décrédibiliser leur victime et de garder une emprise sur elle. Et aussi sur son entourage, qui peut aller jusqu’à se retourner contre elle, comme c’est le cas dans Invisible Man.

Toutefois, sans en dire trop, les rapports de force s’inversent à la fin de l’œuvre, comme dans Midsommar, les deux films représentant en quelque sorte une revanche des victimes - féminines dans ces cas mais qui pourraient tout aussi bien être de l’autre sexe - qui s’affranchissent totalement de leur agresseur, de la manière la plus appropriée pour des films d’épouvante mais qui reste ici symbolique. Ces œuvres ne sont que quelques exemples des films de genre désireux de faire passer un message en plus de provoquer des frissons d’angoisse, ce qui peut aller de pair selon le sujet abordé. Les réalisateurs n’ont pas peur de s’aventurer de plus en plus sur le terrain politique, à l’exemple de The Hunt de Craig Zobel, sorti en VOD en début d’année aux États-Unis, ayant fait polémique pour n’épargner ni le Parti démocrate, ni le républicain. Un futur cinématographique qui s’annonce donc réjouissant!

Amandine Gachnang